推进“养医融合” 完善服务体系

—昆明市社会福利院 “养医融合”养老模式的探索

昆明市社会福利院成立于1950年12月,位于昆明市五华区海屯路4号,占地 112.5亩,内设福利医院,加挂“昆明市老年人公寓”牌子。全院现有床位1000张,职工250余人。全院现有服务对象800多人,生活不能自理或半自理人员占85%。

十年探索 找准定位

昆明市社会福利院于2006年开始探索 “养医融合”养老服务模式。经过近10年的探索,逐步建成了具备医疗、护理、康复、娱乐、科研、教学功能的综合型养老机构。基本达到设施现代化、环境园林化、运作信息化、管理科学化、服务多样化的水平,已经成为云南省养老机构的样板,在养老服务中发挥了典型示范和辐射作用,得到了各级领导、服务对象、家属及社会各界的肯定和好评。先后荣获了“全国民政系统行风建设示范单位”、“全国首批社会工作人才队伍建设试点示范单位”、“全国爱心护理工程示范基地”、“全国模范养老机构”、“全国民政系统单位为民服务创先争优活动优秀服务品牌”、“云南省敬老助老教育示范基地”、“云南省民政系统行风建设示范单位”、 “昆明市园林单位”、“昆明市爱国卫生先进单位”、“昆明市平安建设先进单位”、“昆明市先进基层党组织”、“民政工作先进集体”、“创先争优活动先进党组织”等多项荣誉,连续五届保持了“省级文明单位”称号。

昆明市社会福利院作为一家历史悠久的养老机构,在长期的老年人照料服务工作中,体会到:随着人口老龄化向高龄化发展, 失能老人和不能自理、需要帮助的老龄人口规模不断增加,而60岁以上老年人的生命期内,平均有四分之一左右的时间处于肌体功能受损状态。城市中部分老年人除患有各种各样的疾病外,存在着体重超标、身体虚弱、精力不足的现象,且大约有三分之一的老年人存在失落、孤独、抑郁、焦虑等心理问题,致使生活质量下降,给社会和家人带来很多不利影响。希望得到更好的医疗、预防、保健、康复的人数日渐增多。老年人的医疗、康复和健康管理需求成为了老年人的第一需求。但在目前,医疗机构和养老机构分属于不同行业,养老机构不方便就医,医院不能养老,老年人一旦患病就不得不经常往返于家庭、医院和养老机构之间,既耽

误治疗,增加了家属负担,也加剧了医疗资源的紧张。由于不能安心养老,老年人生活质量急剧下降,感受不到作为长者应有的尊严。老年人的一些常发、易发和突发的“老年病”让家庭不堪重负,患病、失能、半失能老人的治疗和看护问题困扰着千家万户,需要依赖具备医疗、康复和健康管理功能的养老机构。

昆明市社会福利院作为全市最大的公办养老机构,养老床位有限,登记排队等候入住的健康老年人达500多人,而民办养老机构许多床位空置。福利院推行“养医融合”养老模式后,将健康老年人让给民办养老机构,充分发挥公办养老机构解决“刚性养老需求”的老年人的问题,起到收住一位老人,解救一个甚至多个家庭的作用,缓解了公办养老机构一床难求的压力。

昆明市社会福利院在制定院中长期发展规划时,把推行“养医融合”养老模式列入核心发展目标。在“养医融合”养老服务模式的探索中,与实施“爱心护理工程”紧密结合起来,以创新的方法不断探索“养医融合”内涵,不断破解“养医融合”难题,不断完善“养医融合”规范,形成了集“医、养、护”三位一体的养老模式,健全和深化了服务功能,取得了服务对象和职工都满意的效果,产生了积极的社会影响。

昆明市社会福利院的“养医融合”服务模式是:在一个护理单元内,配置多学科、跨行业的工作人员,为入住者提供以医疗、养老为主的多方面综合服务,以满足入住者的需求。疾病诊疗——医师;临床护理——护士;功能康复——康复治疗师;生活照料——养老护理员;心理慰藉——精神医师+社会工作师;娱乐——文娱教师+护理员+志愿者。

解决三大难题

昆明市社会福利院在推行“养医融合”养老服务模式之初,遇到三大难题:一是内设卫生所不能满足养医融合的需要;二是不能实行医保结算;三是老年医疗护理专业人才短缺。针对这三大难题,福利院以攻坚克难的精神和求真务实的作风,逐一加以解决。

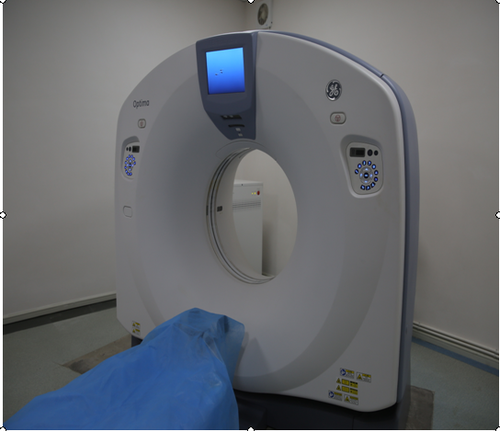

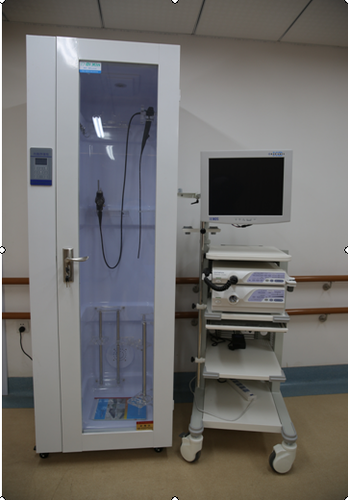

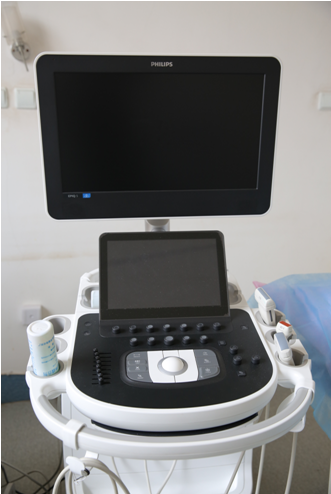

首先,在昆明市民政局的领导下,积极争取市卫生局和市编委的支持,于2006年将院卫生所升格为“医院”,并逐步配置诊疗设备,调配专业卫技人员,经过10年的建设,于2014年医院升格为二级医院,现正在为创建“二甲”医院扎实工作。为提高医疗服务能力和诊疗水平,结合老年病特点,福利医院配备了比较先进的医疗设备。现拥有美国GE昆仑16排螺旋CT、美国PHILIPS EPIQ 5 超声诊断系统、TITAN-2000型数字化医用X射线摄影系统、耶格大型肺功能仪、动态肺成像仪、60导睡眠检测仪、数字视频脑电图仪、6通道诱发电位仪、双通道经颅多普勒、动态血压心电检测系统、高清电子支气管镜、胃镜、肠镜、膀胱镜、输尿管镜、腹腔镜、西门子全自动生化分析仪、西门子全自动微生物分析仪、全自动五分类血细胞分析仪、全自动化学发光分析仪、血气分析仪、全自动血液流变测试仪、全自动凝血测试仪、糖化血红蛋白仪等先进诊断设备。拥有声光电治疗仪、子午流注治疗仪、伟康V60呼吸机、电动排痰仪等康复治疗设备。目前,开展了生化、免疫、血液、体液、微生物等检验检测近300余项;开展了常规部位普通CT检查及胸腹部CT增强检查;开展了腹部常规、心脏彩超、泌尿系常规、妇科等系统检查;开展了十二通道心电图、动态心电图、动态血压等常规检查;开展了内镜呼吸系统、消化系统、泌尿系统检查。

福利医院逐步健全了门诊、内科、外科、中医科、精神科、康复科、医技科、药剂科等科室,开展了疾病治疗、健康管理和康复护理等服务。各科室人员、设施、设备的配置都参照二级甲等医院标准组建,逐步打造科室特色、细化基础护理、专科护理、健康教育方面的工作流程,打造规范化管理模式。把健康管理作为“养医融合”服务模式的核心价值,重点面向患有慢性病、易复发病、大病恢复期、残障以及临终期老人提供医疗和养老服务。

其次,医疗机构可实行医保结算,而养老机构得内设医院,因医疗与养老难与分离,医保结算困难,致使失能和患多种慢性疾病的老人把医院当成养老院,老人“压床”现象频发,加剧了医疗资源紧张。昆明市社会福利院为了稳步推进“养医融合”养老模式,按病种制定了疾病住院标准,既方便了医保结算,又避免了养老机构用医保基金支付养老费用,而出现的骗保、套保现象,保证了医保基金的安全。福利医院被批准为省市医保定点单位,开通了市级离休干部模块。

再次,医护队伍建设是关乎“养医融合”模式运行成功与否的关键要素。昆明市社会福利院在推行“养医融合”模式之初,医护人员一是数量少,二是素质偏低,其专业水平、技术能力、服务质量无法满足服务对象的要求,与入住老人的医护需求相距甚远。为此,福利院把医护队伍建设放在了头等位置,采用“一引二招三培训”的办法加强医护队伍建设。一引,即引进人才;二招,即每年有计划地招聘应届大中专毕业生,充实和扩大医护队伍。2006年以来其招聘医生26名,护士21名,形成了一支优秀的医护队伍;三培训,即采用内训与外训相结合的方法加大医护人员的培养力度。另外,养老护理员也是一支不可或缺的队伍,每年都按养老护理员初、中、高级教材有计划地开展业务培训,并进行考试考核。经过培训的护理员在参加省市和民政部组织的养老护理员技能比赛中取得优异成绩。经过近10年的发展与探索,昆明市社会福利院目前拥有1000张床位,其中养老床位800张,医疗床位200张;现有医护人员110余人,其中高级职称7人,中级职称27人,初级职称82人,养老护理员80余人。医护人员及养老护理员基本做到持证上岗(养老护理员为养老护理员初级资格证)。通过上述工作,该院医护队伍的年龄结构、学历结构、职称结构不断改善,医疗护理水平得到较大提高。

打造六项特色服务功能

昆明市社会福利院通过打造“养医融合”养老服务模式,逐步完善了医疗护理、生活照料、康复保健、文化娱乐、心理治疗、临终关怀六项服务功能。形成了以“洗肺”为特色的慢阻肺康复治疗,以超氧大自血疗法为特色的缺血代谢性疾病治疗,以子午流注开穴经络氧为特色的失眠中西医结合治疗,以记忆康复和认知训练为特色的老年痴呆康复治疗,以“宁养服务”和姑息治疗为特色的临终关怀服务,亮点纷呈;

一是开展了“记忆串珠”认知康复训练。这是针对远期记忆减退、近期记忆丧失的失忆老人开展的个案实践,护理人员通过其亲属了解个人经历,收集老照片,分阶段排列其人生轨迹,串联其人生主线,再通过引导回忆最难忘的一件事、最高兴的一件事、最爱吃的东西等,使其长时记忆得到康复,满足了长者尊重、爱、成就感的需要; 二是探索开展团体康复训练治疗。根据阿尔茨海默病患者的治疗情况,在“记忆串珠”认知康复训练的基础上,以团体康复缅怀记忆训练的形式,在康复师的引导下,运用老年病学、康复学、认知心理学、团体辅导的知识和工作原理,对不同程度的老年失智长者针对其感知觉、记忆、计算、思维、失用、失语等方面功能障碍,给予团体训练,团体康复训练在恢复阿尔茨海默病患者的记忆和语言训练方面取得明显成效,获得了中国阿尔茨海默病防治协会授予“2015年敬老节优秀特色活动奖”;三是开展 “宁养服务”,这是根据“社会沃母理论”对临终老人进行“全人护理”。通过与老人交心、谈心,与老人共同回忆人生经历,探索生命的价值和意义,使其认识到生、老、病、死乃生命常态,减轻长者对死亡的恐惧,从容安排生前事务,抚慰家属面临失去亲人的无助感,减少家属的悲痛情绪,使老人临终期归于安宁;

四是打造 “养心音乐坊”。以音乐为桥梁、场景及氛围布置为辅助,针对生活不能自理、长期卧床等重度残疾的服务对象,融入心理疏导、音乐治疗、物理康复等手段,实现“养心”与康复、教育、心理蔚籍等多方面的有机结合,提升了长者生活品质,全院年均服务5847人次,收到了良好的社会效益,该服务项目荣获民政部授予的“优秀服务品牌奖”;五是打造手工坊。该项目是以满足长者尊重的需要、成就感的需要、提高长者的归属感和社交能力为目标所开展的一项手工实践活动。以编织丝网花、编织毛衣及十字绣等为主要内容,此项目的开展,在一定程度上恢复了长者的社会功能,同时开发了长者的自助潜能,维护了长者的残存功能。

在手工成品陈列室,一束束漂亮的丝网花、一件件漂亮的毛衣和十字绣成品,成为一道亮丽的风景,吸引了来院参观的人员;六是建立了需求导向型服务。“需求导向型”服务是持续改进服务质量和提升服务水平的原动力,要求工作人员运用沟通交流技巧跟踪了解服务对象最真实的需要,并以服务对象的需求来修订服务方式,服务内容、服务程序,最大限度地满足服务对象的需求,并以需求满足程度的多少来评判服务质量,改变了过去无视服务对象需求而主观行事的情况。在服务中牢牢把握住服务对象的医疗护理、日常生活照料、娱乐、康复保健、心理和生活环境需求等,认真开展查房、一对一交流、工休座谈会、 “今天星期四、说说心里事”等工作,倾听服务对象的心声。在需求导向型服务的推动下,工作人员的聪明才智得到了极大的发挥,创新了一大批服务方式,如: “大福庙会”、“福乐祥超市”、“成长小组”、“化妆摄影”、“微旅游”、“爱心抱抱”、“今冬温暖你”、“青青菜园”、“益智娱乐活动小组”、“生日会”、“节庆会”、“家属工作坊”等,极大地丰富了服务对象的院内生活。福利院的“银龄乐园生命之花社会工作开展整体规划项目”成为首届全国优秀专业社会工作服务项目。

经过近10年的探索,昆明市社会福利院依托福利医院,逐步走上了一条养医融合型的发展道路,福利院在服务社会化、多样化、专业化方面取得了可喜的成绩,成为昆明市乃至云南省为老服务行业的先行者和开拓者。